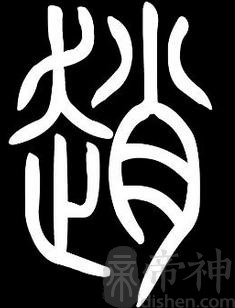

堵姓的来源

堵姓的来源

一、来源有四。

1、源于姬姓,出自春秋时郑国,以封邑名为氏。

春秋时期郑国有大夫洩寇,是执政大臣之一,与叔詹、师叔被称为“三良”。因他被封于堵邑(今河南省方城一带),所以又称为洩伯、洩堵寇、堵叔。他的后代子孙就以封邑名“堵”为姓,称堵姓。

2、源于姬姓,出自西周时期乐官堵人,属于以官职称谓为氏。

堵人,氏西周初期乐官中的一种,专职演奏编钟或编磬。

3、源于姬姓,出自春秋时期郑国上大夫堵汝父,属于以先祖官职称谓为氏。

堵汝氏,曾在历史上讹称“堵师氏”,还因此衍派出堵氏和师氏两支族人。

4、源于芈姓,出自春秋时期楚国堵敖,属于以先祖名号为氏。

堵敖,源于春秋时期楚国均王称号,出自楚国君主楚堵敖,亦称楚熊堵、楚杜敖、楚庄敖。

二、迁徙分布,聚集地

(缺)堵姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。春秋时候,郑国有位大夫叫作洩寇的,被封在堵这个地方(进河南省方城县)位王,有加封了伯爵,世称为洩伯、洩堵寇、堵叔。他的子孙后来以他的封地作为姓氏,称为堵氏,世代相传,就称此为堵姓的起源。

现今全国包括无锡、上海、山东滕州、湖南常德、安徽固镇、河南原阳,都有为数不稀的堵姓人分布。其中河南新乡原阳有堵庄(1000多人)堵寨(六百多人)两个村;无锡江阴有个堵家村,约有300户人家。全国各地另有零星分布。

三、郡望堂号

郡望

河南郡:秦朝时期名为三川郡。西汉高宗二年(丙申,公元前205年)改为河南郡,治所在雒阳(今河南洛阳),其时辖地在今河南黄河南部洛水、伊水下游,双洎河、贾鲁河上游地区及黄河北部原阳县一带地区,辖二十二县,大致相当于今河南省孟津、偃师、巩义、荥阳、原阳、中牟、郑州、新郑、新密、临汝、汝阳、伊川、洛阳等县市。东汉时期既都洛阳,为提高河南郡的地位,其长吏不称太守而称尹。隋朝初年被废黜,后又复为豫州河南郡。唐朝时期为洛州河南府,其辖境都远小于汉朝时期的河南郡。元朝时期为河南路,明、清两朝时期均为河南府。民国时期建为河南省,一直延续至今。

河东郡:古代河东郡有四:①指今整个山西省。②秦朝初期(庚辰,公元前221年)置郡,治所在安邑(今山西夏县),其时辖地在今山西省夏县、临汾市、万荣县、永济市、闻喜县一带地区。东晋时期移治到蒲坂(今山西永济蒲州镇)。隋、唐两朝为蒲州河东郡。隋朝时期又分蒲坂,置河东县为治所。在明朝被并河东县,划入蒲州。③唐朝时期有河东道,又设河东节度使,道治在蒲州,节度使治所在太原(今山西太原)。④宋朝时期有河东路,治所在并州(太原府,今山西太原),其时辖地北以内长城为限,而兼有今陕西东北角。大金国时期分为河东南路、河东北路,南路的治所在平阳(今山西临汾),北路的治所在太原府,其时辖地在今山西省黄河以东夏县一带地区。明朝时期并河东县入蒲州。

堂号

知兵堂:明朝时堵允锡以户部郎中出任长沙太守,率乡兵剿灭山贼。后来授湖北巡抚,贼人李锦有30多万众,被允锡打得投降。从此军威大振,人们都夸他知兵。

四、得姓始祖()

洩寇(堵叔)。堵姓出自春秋时期郑国的公族,始祖堵叔是圣君周文王的后裔。根据《姓氏考略》上的记载,堵姓出自姬姓,堵原是一个地名,是郑国大夫洩伯的采邑,他的后代以邑为氏,世称堵氏,望族出于河南。据《左传》上记载郑国有堵叔。而《古今姓氏书辩证》上指出春秋时期郑国有堵叔。实际上楚国堵敖的后代亦有堵氏。当时的郑国位置,就在今天的河南省中部黄河以南的一带,采邑的“堵”在方城县一带,这里是全国堵姓家族的发源地。望族居于河东郡,就是现在的山西省夏县北。故堵氏后人奉堵叔为堵姓的得姓始祖。

发布时间:2023-12-19

本文标签: 来源

本文链接://www.51sio2.cn/article/r1uss49axoibz.html

版权声明:国学经典所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!